NTTと三菱重工:レーザー光で給電に成功

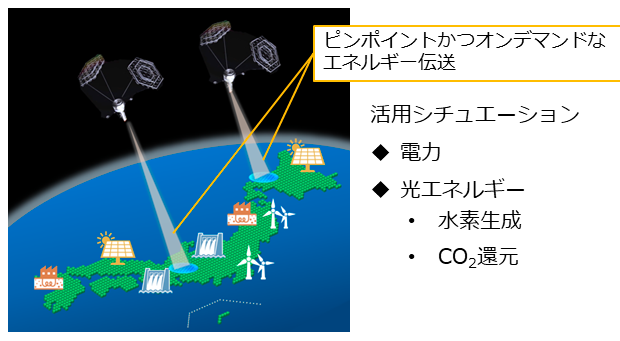

1.ドローンやHAPSに、光無線で電力を供給

2.宇宙衛星通信向け、電力供給も視野に

週刊ダイヤモンド掲載記事からSummaryをお届けします。

NTTと三菱重工:

2025年9月17日、NTTと三菱重工は、「レーザー無線給電」の実証に成功した。

レーザー光を用いて、1km離れた場所に、「レーザー無線給電」で電力を供給する。

1.被災地や離島、ドローンやHAPS向けに、電力供給を目指す。

2.宇宙空間で発電した太陽光を、「宇宙データセンターや月面ローバーに給電する」計画だ。

NTTと三菱重工:出力1kW・レーザー光を使用

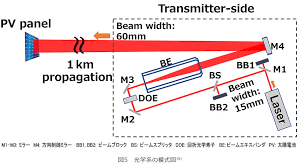

1.和歌山・南紀白浜空港で、「1km先の装置に伝送する実証実験」を実施。

2.両者は、今年1月から2月にかけて、出力1kWのレーザー光を照射した。

NTT 宇宙環境エネルギー研究所:落合夏葉氏

大気の揺らぎが強い環境で、「数kmの無線給電に成功した事例」は、ほとんどなかった。

「1km先の装置に伝送する実証実験」:世界最高の伝送効率

1.「無線給電装置側が、152W の電力を得られること」を確認した。

2.大気の揺らぎが強い地上環境下で、かつ一般的なシリコン太陽電池を用いた。

光無線給電としては、世界最高効率の実証になる。

レーザー光・無線給電方式とは:特徴と課題:

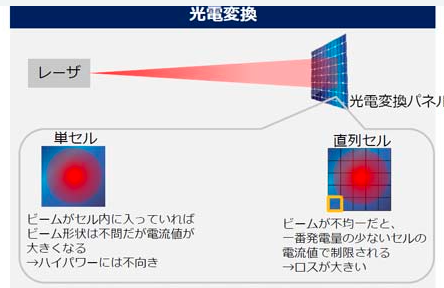

1.レーザー光を空間に伝送して、光電変換パネルに照射するもの。

2.遠隔地のデバイスやセンター等が、電力を供給する技術だ。

3.マイクロ波・給電方式では、マイクロ波のビーム幅が広いので、装置も大きくなる。

レーザー無線給電は、「特定エリアや、移動体へのピンポイント給電」に、遥かに有利だ。

レーザー無線給電が求められる背景:

ただ、レーザー無線給電方式にも課題がある。

1.光電変換パネルは、光を電気に変える素子の集合体であり、各素子への均一なビーム照射が求められる。

2.特定のセルにビームが当たらないと、素子が直列につながっているので、電力値が制限される。

また、大気の揺らぎでビームの位置がずれ、ビーム強度分布にムラが生じ、光電変換効率が低下する。

レーザー無線給電の課題:

NTTの「長距離フラットビーム整形技術」と、三菱重工「出力電流平準化技術」が課題を解決する。

NTT:「長距離フラットビーム整形技術」:

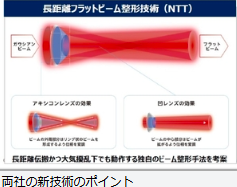

NTTによる「長距離フラットビーム整形技術」は、レーザー光を送る側でビームの強度分布を均一化す。

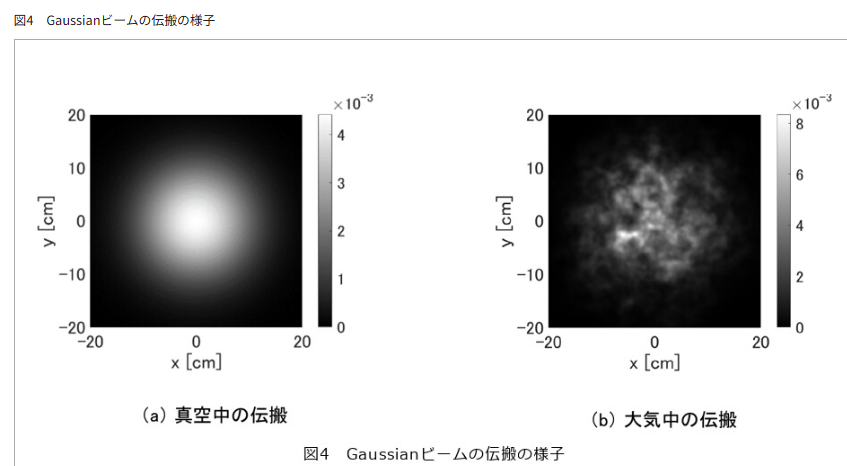

通常、レーザービーム(ガウシアンビーム)は、強度分布がガウス分布(正規分布)となっている。

そのまま伝搬すると受光パネルに均一にビームを当てることができない。

1.そこで、ビームの外周部分と中心部分にそれぞれ異なる位相を与える。

2.1km先で強度分布がフラットになるようビームを整形した。

リングビームと拡散ビーム:重ね合わせ:

1.ビームの外周部分では、アキシコンレンズと呼ばれる円錐型のレンズを使う。

2.リング状のビーム(リングビーム)を形成するように位相を変調する。

中心部分では凹レンズを使用:

3.一方、中心部分では凹レンズを用いて、ビームが拡がる(拡散ビーム)ように位相を変調させる。

4.このリングビームと拡散ビームを重ね合わせることで、伝搬後に強度をフラットにする。

「距離に最適化することで、1km以上の距離でも対応可能」だ。

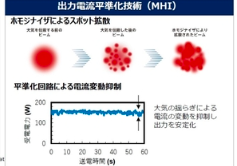

三菱重工:「出力電流平準化技術」:

MHIによる「出力電流平準化技術」は、レーザー光を受ける側で、ビームの強度分布を均一化する技術だ。

1.ガウス分布のビームは、大気の揺らぎのある中を伝搬すると、強度分布が乱れて強い部分(スポット)ができる。

2.このスポットを、ホモジナイザという装置で拡散することで、受光パネルに対してビームが均一に照射される。

3.さらに、光電変換素子のセルにコンデンサーを接続することで、大気の揺らぎによる電流の変動を抑制している。

この2つの技術:

従来のビーム整形技術では困難な「数km級の伝送におけるビームの均一化と、屋外環境における出力安定化」を実現した。