JOGMEC:日本の重要鉱物を確保せよ!

1.日本のEEZに眠るレアアースや重要鉱物を探せ!

2.日本の海洋資源調査船「白嶺」に潜入

METIジャーナル掲載記事から速報をお届けします。

日本の海洋調査船:「白嶺」

日本は、領海・EEZの面積で世界6位の有数の海洋国である。

1.日本の領海とEEZを合わせた面積は、447万㎢で国土面積(約38万㎢)の12倍。

2.国土面積での世界順位は61位だが、領海とEEZの合計面積で6位ある。

地質的・地形的な連続性が認められる「延長大陸棚」まで含めた面積では約477万㎢に達する。

日本の領海などの概念図:海上保安庁のホームページ

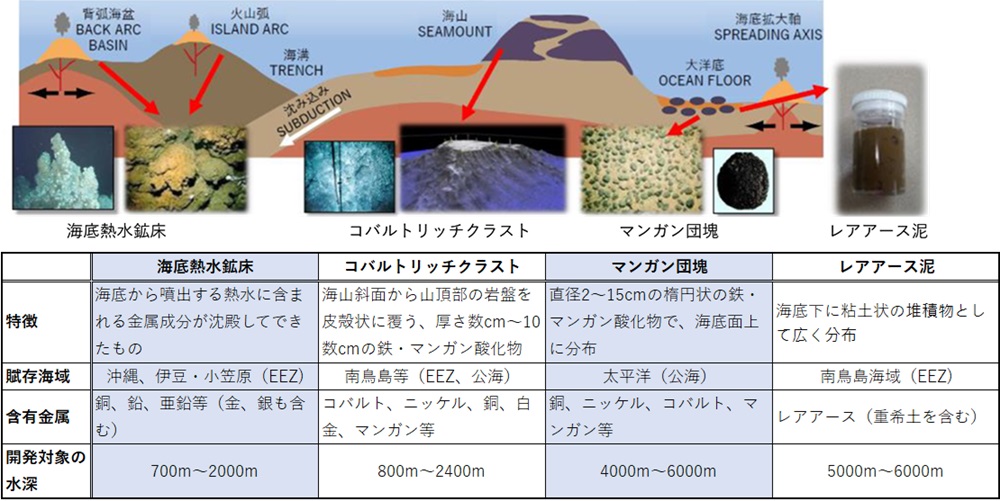

沖縄、伊豆・小笠原、南鳥島などの海域に分布する海洋鉱物は、4種類に分類される。

海底から噴出する熱水に含まれる銅や亜鉛などの金属成分が冷やされる過程で沈殿してできた「海底熱水鉱床」。

1.海山斜面から山頂部の表面を薄く覆うマンガン酸化物の「コバルトリッチクラスト」

2.海底上に分布し銅やコバルトなどを含む「マンガン団塊」

3.海底下でレアアースを高濃度に含む粘土状の堆積物である「レアアース泥」

海洋鉱物資源の種類:

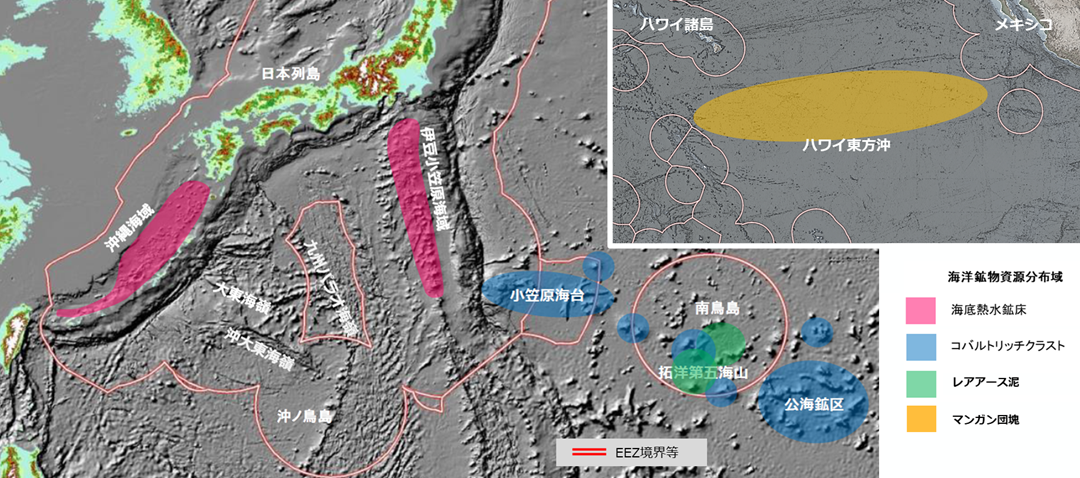

有望な海底熱水鉱床は沖縄周辺の海域にある。

リチウムイオン電池の製造に不可欠なコバルトの品位が高く注目されている。

コバルトリッチクラストやレアアース泥は、南鳥島海域に存在が確認されている。

日本の鉱物資源の分布状況:貴重な国産資源:

1.日本の海洋政策は、海洋基本法と海洋基本計画に基づく。

2.経済産業省が「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」として策定している。

「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」:

3.日本の海底熱水鉱床では、計7つの鉱床で資源量5180万5000トンが見つかった。

4.さらに沖縄や伊豆・小笠原の海域で新たに7つの鉱床が見つかっている。

コバルトリッチクラストでは、小笠原海台や南鳥島沖でボーリング調査を実施する。

海洋調査船:「白嶺」

海洋鉱物資源開発では、海底の資源量評価、環境基礎調査、生産技術確立が不可欠。

JOGMECは、「白嶺」調査船を日本周辺海域で管理・運用する。

下関港に寄港中の2025年9月、JOGMEC金属海洋資源部の塩川智さんに案内してもらった。

JOGMECの塩川さん:

「山手線6両分」の大型船で、年間270日以上、洋上調査を行う。

1.白嶺は、全長118.3m、幅19m、深さ9.2m、7階建て、総トン数6317トン。

2.本体200億円、調査機器75億円、艤装費用が24億円で、三菱重工業が建造した。

3.2012年2月に配備され、運航業務は、海洋技術開発(本社・東京)が担っている。

塩川さんによると、調査団を乗せて1航海あたり30日の航海を年に9回、年間270日~280日の洋上調査こなす。

白嶺の概要とファンネルマーク:

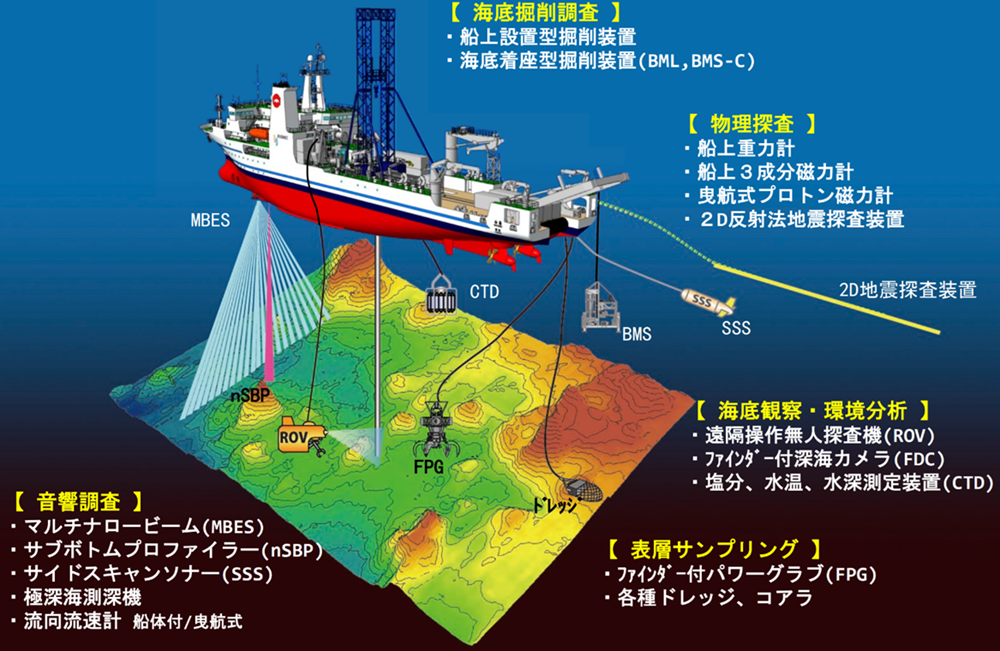

白嶺の最大の特徴は、調査船として「どんな鉱物が、どこに、どれだけ、どんな状態で存在するか」(塩川さん)を探る。

白嶺のシンボル:「船上設置型掘削装置」と「ムーンプール」:

白嶺では、船首側に居室や研究室を、船体中央部に機関室などを配置する。

船尾側にテニスコート2面分に相当する広い調査作業甲板を確保する。

調査内容に応じて様々な機器を搭載:

白嶺は、海底や地質の状況に応じて、2種類の大型掘削装置を使い分ける。

「R140」と呼ばれる35mの「船上設置型掘削装置」は、水深2000mの海底から、海底下400mまで掘削できる。

船体中央に「高さ35mの船上設置型掘削装置」を搭載し、船尾に広い調査作業甲板を確保した。

最も揺れが少ない船体中央部:JOGMECの公式YouTubeアカウント

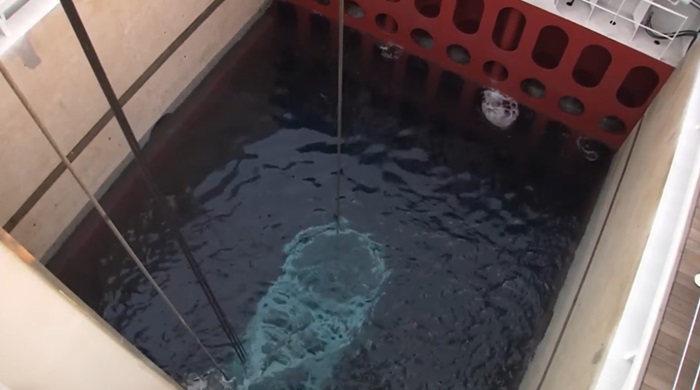

1.甲板から船底まで貫かれた7.5m四方の開口部(ムーンプール)が設けられた。

2.掘削パイプや調査機材などを海中に降ろすことができる。

「遠隔操作無人探査機(ROV)」:「ファインダー付きパワーグラブ(FPG)」:

ほかにも、船上からのリモート操作で海底観察や物質の採取ができる。

3.ROVやカニの爪のような形をしたFPGが搭載されている。

4.音響調査用のソナーなども装備されている。採取した試料を船内の研究室でその場で分析する。

![]()

白嶺の調査概念図と調査フロー:DPS=Dynamic Positioning System

船の位置を定点に保つDPSが不可欠で、白嶺には舵がない。

1.海洋鉱物資源調査で最も難しいのは、海流・波・風の影響を検知し、船の停泊位置を定点で保つこと。

2.海底熱水鉱床の掘削調査で、船の位置がずれれば、海底と船上をつなぐパイプが折れてしまう。

こうした時に威力を発揮するのが、「自動船位保持装置」だ。

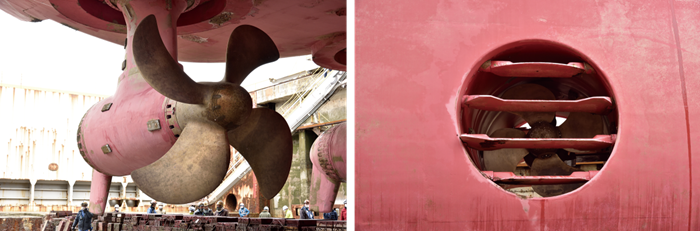

3.船舶の推進装置で巨大なプロペラを水平方向に360度回転させることができる「アジマス推進器」2基。

4.船首の固定式バウスラスター2基と昇降式スラスター1基を精密に制御することで船位を定点保持する。

このため、白嶺には舵がないにもかかわらず、船位を数十cm単位で調整することもできる。

天候不順などで採掘を中断し避難した後でも、新たな穴を掘る必要がなく、作業を効率的に進められる。

船底後方のアジマス推進器(左):船首近くのバウスラスター:

また、音響調査なども行う白嶺では、船から発生する音や振動の影響を最小化する。

1.アジマス推進器やバウスラスターの動力は、すべてエンジンで発電した電気で動く。

2.船を動かす際、雑音を60㏈以下に抑えることに成功した。

白嶺の佐藤正船長:

「どんな鉱物が、どこに、どれだけ、どんな状態であるのか」を探るための英知を結集した白嶺。

13年間で126航海、延べ3649日の調査で、多くの鉱床を発見した。

1.2017年に海底熱水鉱床の連続揚鉱に成功したことが挙げられる。

2.沖縄の海底1600mで熱水鉱床を掘削し、集鉱物を水中ポンプで連続的に洋上に引き揚げた。

3.2020年には、南鳥島南方のEEZ内で、コバルトリッチクラストの採掘に成功した。